※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

業務用サーバーなどでよく使用されるライザーカードは、一般的にあまり馴染みのないパーツです。

しかしM.2 SSDの登場以降、このライザーカードを使う方が増えてきました。そこで今回は、ゲーミングPC初心者向けにライザーカードの使い方を解説したいと思います。

ライザーカード=垂直を水平に置き換えるパーツ

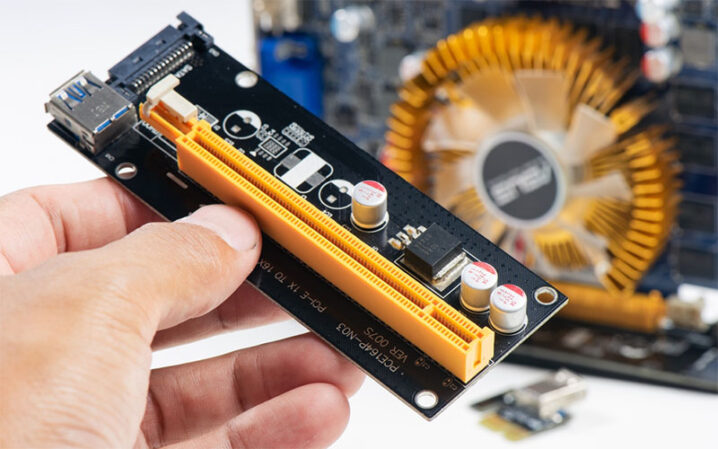

ライザーカードとは、サーバーなどに使われる拡張カードの一種です。

主な役割は「マザーボードに対して垂直に設置される拡張カード類を水平方向に変えること」ですね。

一般的にはPCIスロット(PCIeスロット)に設置する拡張カード類とマザーボードの連結に使われます。

なぜ水平方向に変える必要があるかというと、薄型サーバーの高さ制限を回避しつつ、機能を拡張したいからです。

業務用サーバーは薄ければ薄いほどランニングコストが低いので、一般的なPCよりも薄型であることが大半なのです。

薄い=ランニングコストが安い理由は、サーバーを設置するラックの広さによって保守契約費用などが変わるためですね。

できるだけ薄く、場所をとらず、高い処理能力を実現するためには薄型サーバーのほうが都合が良いわけです。

この薄型サーバーの高さ(厚み)の制限を回避するために、マザーボードと水平方向に拡張カードを挿せるようにするパーツがライザーカードです。

ちなみに業務用サーバーでは、PCIスロットの向きを変えて数を増やしたり、メモリの設置数を増やしたりといった使われ方をします。

ゲーミングPCでのライザーカードの使い道は?

数年前に暗号資産マイニングが大流行した時、通常のPCにライザーカードを設置して複数のGPUを稼働させる方が続出しました。

ライザーカードは通常のPCにおいても非常に便利なパーツであり、ゲーミングPCでもそれは同じです。

ただし、これまでは「PCI接続の古いサウンドボードなどをPCIeスロットに設置する」ためや、「省スペース型のケースの高さ制限を回避するため」といった用途が中心でした。

しかし最近のマザーボードでは、ライザーカードを用いて「M.2 スロットを増やす」ことが可能になっており、機能強化の側面が強くなっています。

例えば、ASUSTekのソケットAM5向けハイエンドマザーボード「ROG CROSSHAIR X670E EXTREME」では、メモリスロットのそばにあるM.2スロットにライザーカードを設置し、M.2スロットの数を増やすことができます。

まだ珍しい機能ですが、M.2 SSDのみの大容量ストレージを確保できるため、今後はミドルレンジクラスにも普及していくかもしれませんね。

ミニPCならライザーケーブルで疑似外付けグラボも?

ライザーカードの亜種のようなもので「ライザーケーブル」と呼ばれるパーツがあります。

ライザーケーブルはライザーカードの差込口部分からケーブルが伸びており、通常のライザーカードよりもさらに設置の自由度を高められるパーツです。

ケーブルで延長できるので、マザーボードのPCIeスロットから遠く離れた場所にでも拡張カードを設置できるわけですね。

大型のGPUを購入して、PC内部のパーツレイアウトを変えたい場合にはとても便利ですよ。

この特徴を利用して、PCケースの外にGPUを設置してしまうという強者もいます。ただしこれはかなり技術が必要なので(主に冷却面や清掃など)、実験的な位置づけにとどめておいたほうが無難かもしれません。

コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版

コスパ最強!BTOパソコンおすすめランキング 2024年版 BTOパソコンが安い時期を調査

BTOパソコンが安い時期を調査